Un nuovo impulso alle esplorazioni viene fornito dall’invenzione dell’elica ad opera di J. Ressel.

Questi, di origine boema, ma triestino d’adozione, nel 1829 sperimenta la sua invenzione nella rada di Trieste.

Dopo due missioni polari tedesche discretamente riuscite, anche negli ambienti scientifici austro-ungarici si formò il desiderio di partecipare a tali esplorazioni. August Peterman, direttore dell’Istituto Geografico Justus Perthes di Gotha, contattò il governo di Vienna ed ottenne la disponibilità di un ufficiale, Carl Weyprecht, mentre gli venne negata una nave in quanto la guerra con la Prussia era alle porte. Weyprecht, nato a Darmstadt nel 1838, era un altro “triestino d’adozione“.

La missione cominciò a prendere corpo nel 1871, quando Weyprecht si trova Vienna con Julius Payer, alpinista e cartografo, e con Hans von Wilczek, nobile mecenate e principale finanziatore della missione. L’obbiettivo era comunque quello di raggiungere lo stretto di Bering, non il Polo Nord.

Nonostante il grosso contributo di Wilczek, nacque un comitato che raccolse le offerte per finanziare l’ambizioso progetto. Vennero raccolti 222.616 fiorini e 70 corone.

La nave fu costruita su misura presso i cantieri di Bremerhaven. L’apparato motore ad elica fu realizzato dallo Stabilimento Tecnico Triestino, come pure triestine erano le caldaie. Lo scafo fu disegnato con una sezione progettata appositamente per la pressione dei ghiacci polari, in legno perché più flessibile. Inoltre, in caso d’incidente, il legno era più facile da riparare e poteva comunque servire da materiale da costruzione per rifugi d’emergenza. Venne battezzata “Admiral Tegetthoff”.

Grande clamore fece la scelta dell’equipaggio: Weyprecht decise che oltre ad un norvegese, esperto di ghiacci, il gruppo doveva essere composto da istriani, quarneroli e dalmati. Le ragioni erano:

- erano forgiati al freddo dalla Bora;

- erano di carattere più gioviale e meno incline ad abbattersi con le difficoltà;

- bevevano meno dei nordici.

C’erano poi due cacciatori tirolesi, mentre gli ufficiali erano boemi ed il medico di bordo ungherese. Alla fine, dei 24 imbarcati, uno era triestino, sette fiumani, un istriano e quattro delle isole dalmate. A bordo quindi si parlava italiano (nel senso di dialetto istro-veneto), tedesco, ungherese, croato, inglese e francese. Weyprecht sarebbe stato il comandante in mare, mentre per le spedizioni su terraferma avrebbe comandato Payer.

Si partì nell’estate del 1872. Il 2 ottobre la nave superò il limite settentrionale della Nowaja Zemlja, andando alla deriva.

Per mitigare la sensazione di abbandono ed insicurezza, si puntò ad un impegno costante del personale: i turni, le corvee, le rilevazioni scientifiche e la disciplina non vennero mai meno. Al fine di evitare “pericolosi momenti d’ozio”, gli ufficiali organizzarono corsi di storia, matematica, fisica e geografia per l’equipaggio. Per passare il tempo alcuni scrissero messaggi in bottiglia da abbandonare sul ghiaccio: gli ultimi due furono ritrovati nel 1921 e nel 1978.

Venivano comunque onorate le feste, le domeniche ed il genetliaco dell’imperatore. La cosa a cui nessuno badava più, all’ombra dei – 40°C della notte polare, fu l’igiene personale.

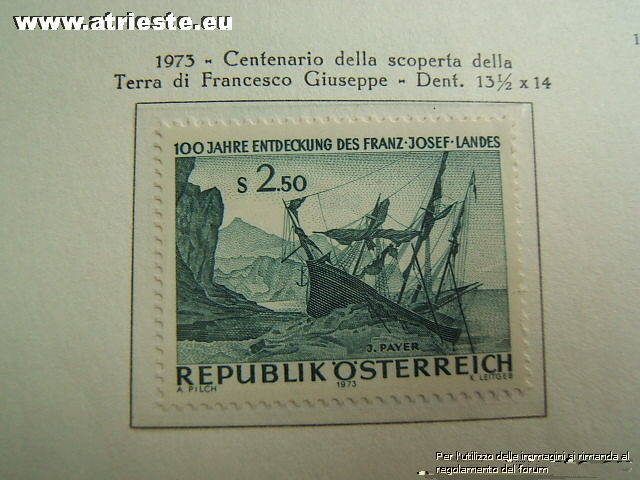

Il 29 agosto 1873 si trovavano a 79° 43’ latitudine nord e 59° 33’ longitudine est. Sempre alla deriva, giunsero finalmente in vista di terraferma, che venne subito battezzata “Terra di Francesco Giuseppe”. Non appena fu possibile, Payer scese sul ghiaccio con cani e slitte per l’esplorazione.

Raggiunsero i 82° e 5’ di latitudine.

Il 20 maggio 1874 decisero che si doveva rientrare. Caricarono tutto ciò che avevano su tre scialuppe che dovevano essere trascinate a mano fino al mare. Gli appunti scientifici furono ricopiati in più copie, mentre i campioni vegetali e minerali vennero abbandonati causa l’eccessivo peso. Con sforzi da muli da soma, in condizioni climatiche avverse, il 13 agosto raggiunsero il mare navigabile a 78° di latitudine nord.

Furono recuperati il 24 agosto da due golette russe.

Da la in poi fu tutto un tripudio di festeggiamenti: dalla Norvegia, poi giù ad Amburgo, poi Vienna e Trieste. Ovunque vennero festeggiati da folle numerose e gioiose. Weyprecht e Payer vennero insigniti della Croce di Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo, che comportava la possibilità di essere nobilitati. Agli altri spettarono comunque medaglie minori. A tutti furono offerti impieghi pubblici.

Weyprecht tenette centinaia di conferenze ed una vera “febbre del Polo” pervase il paese.

Ad ogni conferenza, il punto su cui il comandante batteva di più era il valore dell’equipaggio ed ogni qual volta gli fosse possibile ribadiva che non avrebbe mai raggiunto gli stessi risultati con un personale nordico.

Dei 222.616 fiorini e 70 corone rimasero 17 fiorini e 51 corone.

Il risultato più grande della spedizione fu che Weyprecht convinse i paesi più importanti del mondo della necessità di una cintura di stazioni dei vari paesi dislocata lungo il circolo polare con finalità di studio di meteorologico e di fisica. “L’Anno Polare Internazionale” venne però realizzato dopo la morte di Weyprecht.

Si pensò anche ad una missione austro-ungarica al Polo Sud. La nave “Austria” era attraccata a Trieste, carica e pronta a partire. Purtroppo era l’estate del 1914.

Per una narrazione molto più avvincente e dettagliata, con piantine e riproduzioni di disegni dell’epoca, il libro di riferimento è

“Dall’adriatico ai ghiacci – ufficiali dell’Austria-Ungheria con i loro marinai istriani, fiumani e dalmati alla conquista dell’artico” di Enrico Mazzoli, edizioni della Laguna 2003.