al Orto lapidario ghe xe dei panei esplicativi che me ga parso molto ciari e che go avudo la pazienza de ricopiar, penso che vali la pena de postarli.Partendo dal punto dov'è presentemente il baluardo della città ( Castel?) , le mura scendevano diritte nell'androna del Macello Vecchio ( che no esisti più, credo), in Riborgo, imboccavano la contrada delle Beccherie, ne seguivano la curva, e pochi passi prima di arrivare in Malcantone, prendevano in linea obliqua la direzione di via del Teatro, e riuscivano all'estremità della Piazza Grande. Di qui costeggiavano il porto o mandracchio , ch'era nel sito del Giardino ( i lumini blu di Piazza grande); indi percorrevano le vie della Pescheria e dei Fornelli sino a toccare quella del Fortino. Qui piegavano ad angolo retto, entravano nella via delle Mura, e attraversata la piazza del Barbacane, infilavano l'androna degli Orti, giravano a sinistra del duomo (San Giusto??) , dopo del quale, incurvate alcun poco, andavano a ricongiungersi sulla sommità del colle nel punto di dove prendemmo le mosse. Da Barbacane si staccava un'altra cinta, che andava su per la via San Michele e si riuniva alle mura principali sotto il coro della cattedrale ( dovessi esser ancora visibili). Questa era la contrada di san Lorenzo Nota: i forestieri che intendevano domiciliarsi in Trieste dovevano fabbricare in questa contrada; il comune dava loro il fondo gratuitamente e li esentava per cinque aani da ogni gravezza vedi Statuti di Trieste libr 1 rubrica 95.

Nelle mura si aprivano cinque porte principali, cui sovrastavano alti e larghi torrioni da contenere parecchi armati, ed erano munite da fosse esterne, da barbacani, da ponti levatoi e da altre opere di difesa, come portava il costume di quel tempo. le porte principali erano queste: Donota, Riborgo, del Porto, Cavana e San Michele. Le due prime sono ricordate ancora da lapidi poste agli sbocchi delle vie che ne conservano i nomi ( esisti ancora?). Porta del Porto dava sul mandracchio; porta Cavana era fra le vie del Fortino e delle Mura; san Michele sulla piazzetta del Barbacane. C'erano quattro porte secondarie: delle Saline, Portizza, san Lorenzo e Pusterla. Questa i documenti dicono ch'era nella contrada del Castello -nota Vicedomini Vol OOO 132 manoscritto Archivio Diplomatico- ma il sito non lo precisano.. Porta san Lorenzo era sulla via della Cattedrale, su quel ripiano che sovrasta il giardino di casa Prandi . Portizza non occorre indicare; dura ancora,. Porta delle Saline stava fra quella e porta a Riborgo.

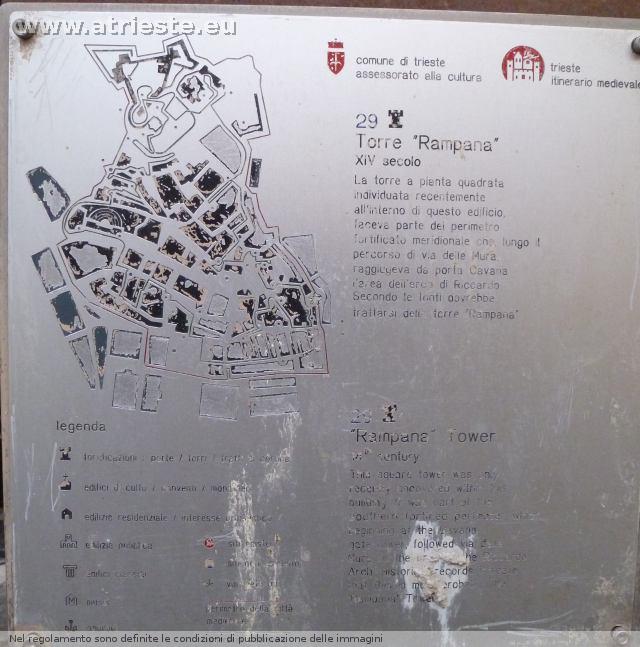

Afforzavano le mura alcune torri che s'innalzavano fra porta e porta, e se ne vedeva alcuna qua e là per la città, accanto alle case dei nobili; altre, come sentinelle avanzate, stavano fuori dalla cinta

Nomi delle torri, tratti da ms dell'Archivio: Sant'Apollinare, san Sergio, Pozzacchera, Sam Giacomo, Rampana, Baseggio, delel Beccheire, Fradaia o Fradella, de pescatori, Zenovese, Tiepolo, della Bianca, Galsegna, Cinisa, Cucherna,Caboro, Cella o delle Monache, Calcara o Chaiucara, San Servolo, Nontemer, Giolanda, dei Corvi, San Pietro, Carbonara, Cavriolo, santi Martiri, Valesio

Il palazzo del comune era sulla Piazza Grande, a pochi passi dal porto, e avea la facciata volta al palazzo municipale odierno- nota .. due statue di bronzo mobili, dette dal volgo i Mori di piazza, battevano le ore il primo orologio pubblico è del 1356- , allora casa del comune di forma modesta. Fra questi due edifizi stava, come adesso sta adesso , la piazza in forma quadrangolare; ma senza la fontana e la colonna che si vedono al presente....

il palazzo del podestà sorgeva tra lo sbocco della via Malcantone e la demolita chiesa di San Pietro, e chiudeva quella via che oggi da Piazza Grande mette nel Corso....

Quindi no xe che scrivo mi, ma el Museo de Storia e Arte de Trieste:

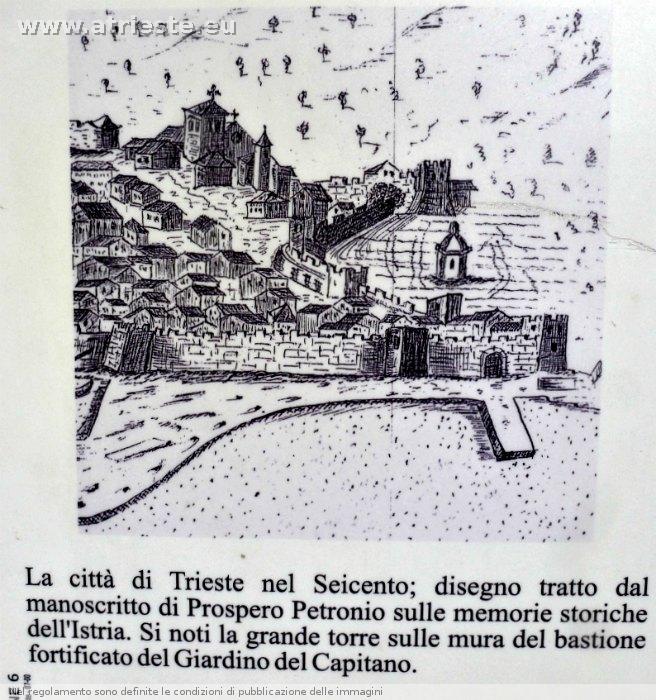

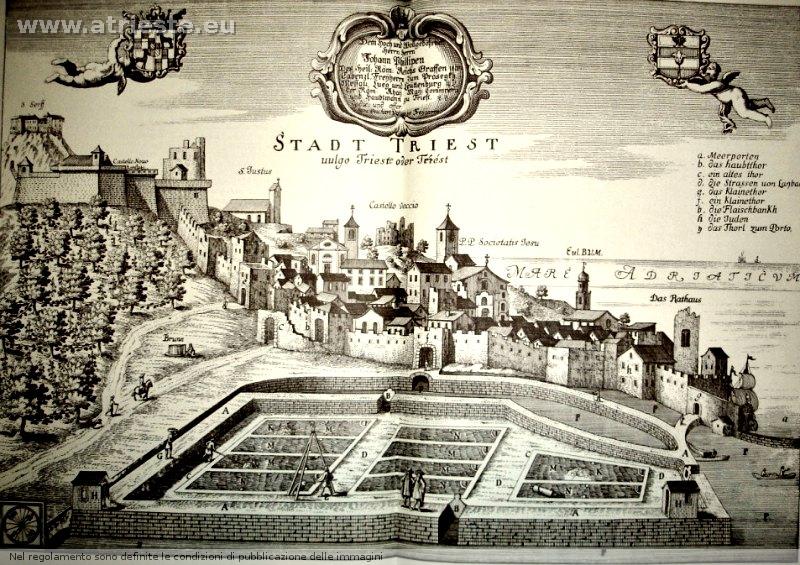

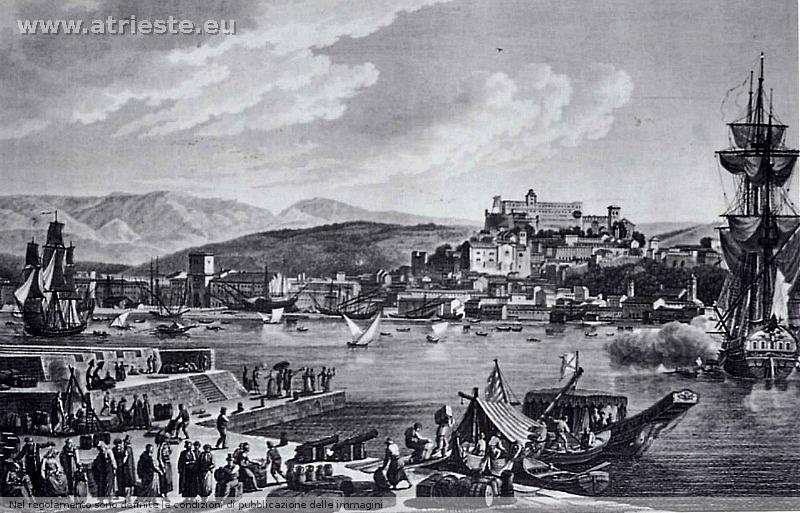

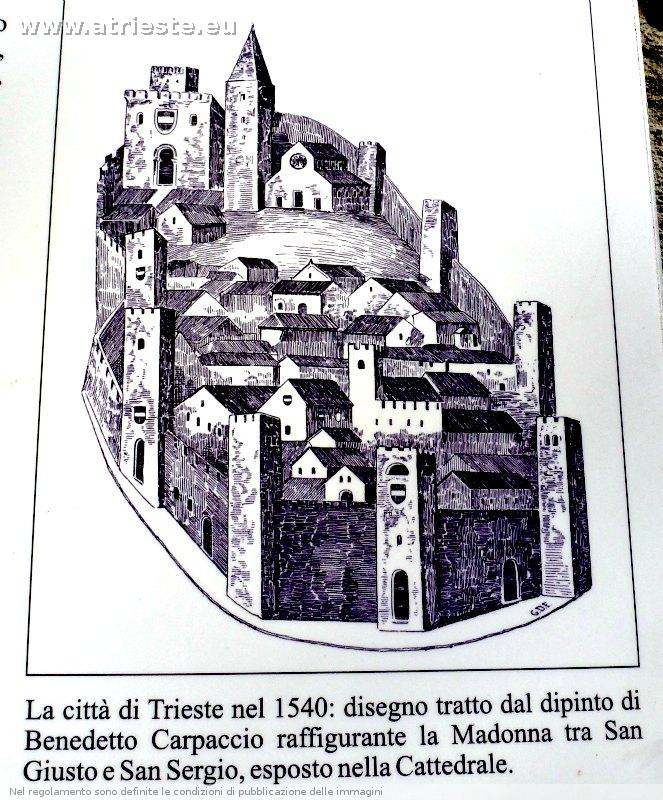

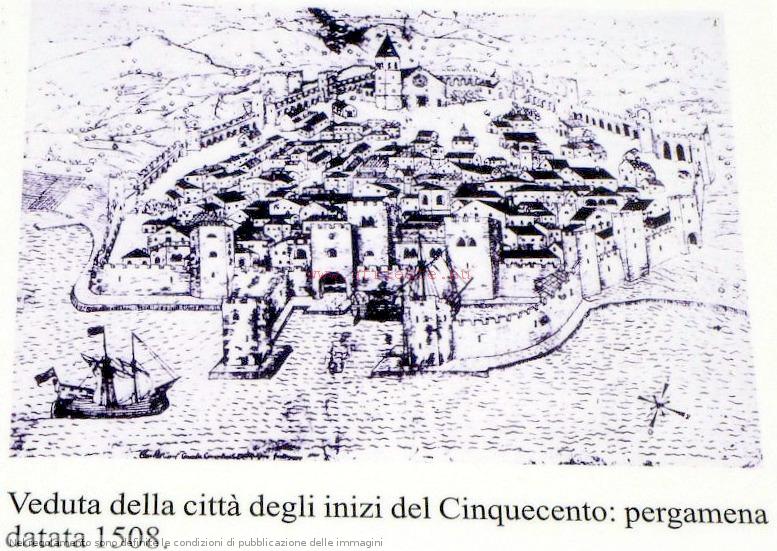

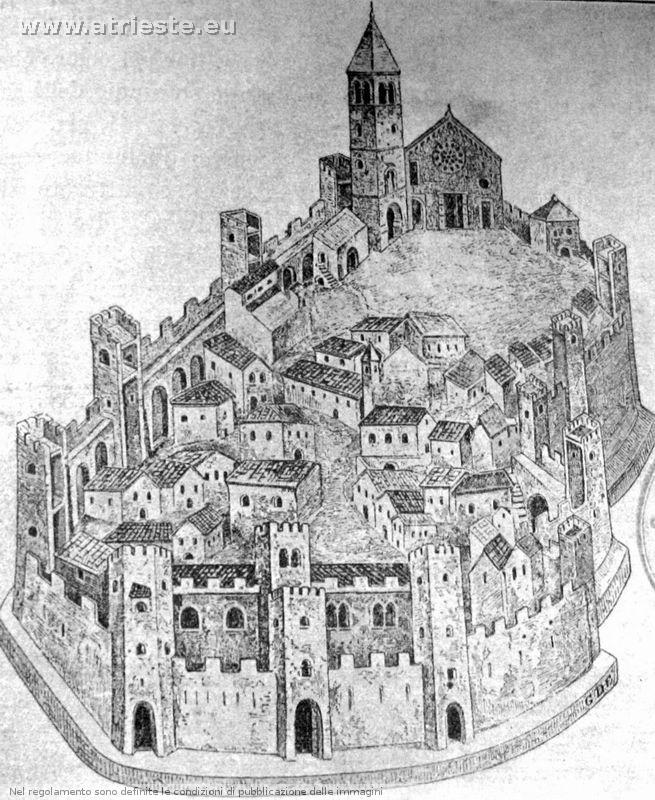

i xe ilustradi de un per de imagini: per cominciar, xe sempre le imagini dela Trieste trecentesca, e xe spiegado come che le vien fora:

de due afreschi e un quadro che xe a san Giusto, se vedi el santo con in man la città:nel Ottocento nel libro de Caprin Il trecento a Trieste, cola colaborazion de De Franceschi per i disegni, i ga tirado zo, prima in prospettiva la pianta de Trieste, e po la pianta che xe postada nel thread de sora. Qua go una copia de uno dei disegni, el più famoso, ciolto del solito Tamaro, Storia de Trieste:

De questo disegno xe tratta la piantina che vien spesso postada, coi quartieri, etc...

sempre ispirado a questo, e credo sempre De Franceschi, ga fato una ricostruzion de come che podeva esser el palazzo comunal trecentesco de Trieste, sempre disegno tratto dal Tamaro:

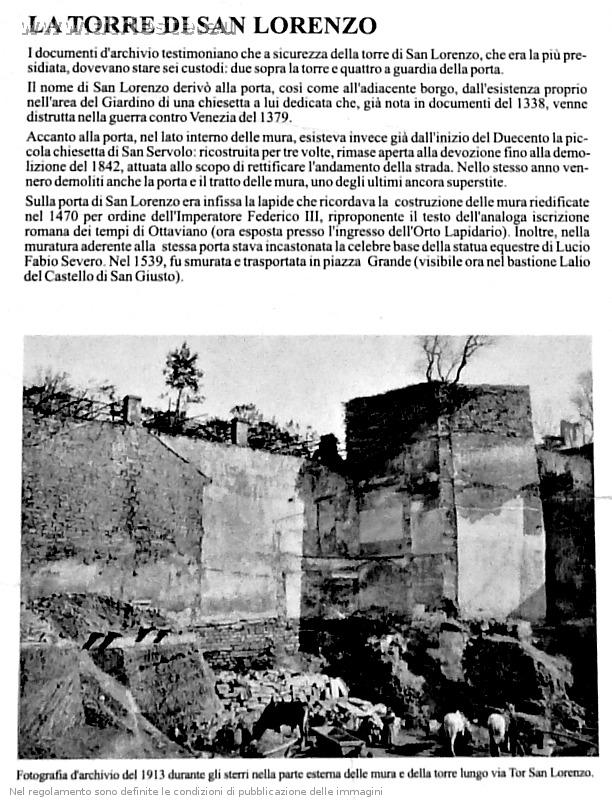

e ecco el testo del pannello relativo al tre- Quattrocento:

la città e la storia, prima tappa

le mura della città e la sua storia

La tergeste romana con le sue mura fu distrutta dalle incursioni longobarde nel 568, o più probabilmente nel 585 d.C. la città non dovette

però rimanere a lungo sprovvista di mura. Nel 948, nel documento di donazine della città al vescovo da parte del re Lotario II, Tergeste viene descritta come una città circondata da mura con torri, porte e posterule.

di queste mura non conosciamo nè la forma nè l'estensione, che doveva ipoteticamente ricalcar quella romana.

Con l'emancipazione dal potere temporale dei vescovi (1253) e il

consolidarsi dell'autonomia comunale, si venne a definire un tessuto urbano compatto e addensato in isolati irregolari e strade strette e mistilinee, all'interno di una cerchia di mura il cui perimetro ritagliava un'area urbana dall'andamento triangolare isoscele, con il vetice sul colle di san Giusto e la base sul mare e il porto.

Sul colle vi era probabilmente una rocca , in corrispondenza dell'attuale Castello= e fin dal VI secolo una basilica e la sede del vescovo. Un'area non edificata divideva questa zona, destinata dal potere politico-militare e religioso, dalla città vera e propria che si sviluppava nella parte bassa ed era suddivisa in quartieri. La vita comunale si svolgeva in prossimità del porto dove furono eretti i palazzo dell'amministrazione civica e giuridica, mentre in apposita piazza si svolgeva il mercato.

le mura erano in corsi più o meno regolari di pietra grezza e alti nove

passi veneti ( circa 15,5 metri), larcghe sette piedi alla base (circa due

metri e mezzo) e cinque al sommo ( 1,75 metri); erano coronate da merlatura guelfa per proteggere i balestrieri e le ronde; il lato interno era scandito da archi ogivali che reggevano ballatoi e camminamenti.

Zonto do immagini de ste mura, dal interno del Orto Lapidario:

Nel Trecento le mura dovevano essere dotate di almeno 12 torri ( i documenti antichi ricordano una ventina di nomi, ma spesso una stessa torre ebbe più nomi) e 5 porte principali: Donota, riborgo, cavana, san Michele e San Lorenzo. Ognuna aveva due chiavi, affidate a due cittadini, eletti espressamente per tale compito.

gruppi di soldati dovevano tenerle pulite, prive di immondizie e valide,

restaurandone eventuali manchevolezze, per un tratto rigidamente stabilito dagli statuti civici, pena forti multe.

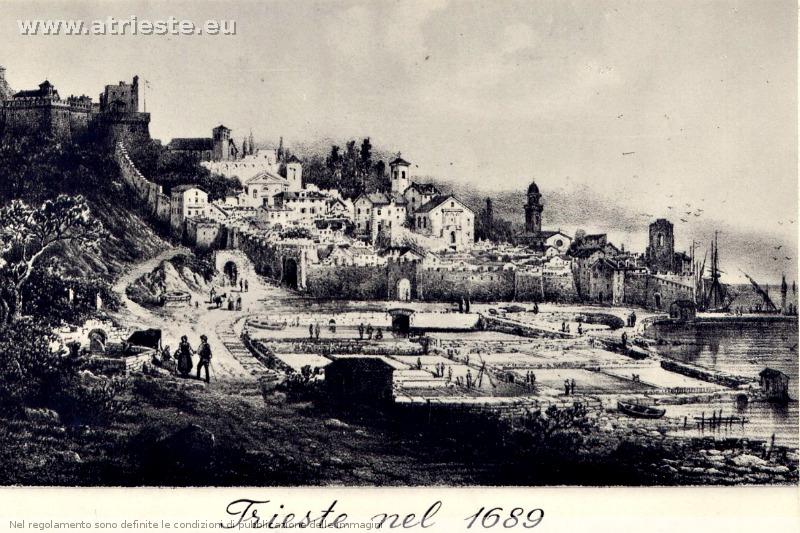

IL trecento e la prima metà del Quattrocento: la dedizione all'Austria

dalla metà del XIII secolo la città di Trieste fu favorita dallo sviluppo delle attività commerciali, benchè sempre ristrette ai prodotti locali quali il sale, il vino e l'olio. Politicamente indipendente, doveva mantenere un rapporto di ossequioso rispetto verso la più potente repubblica Veneta, alla quale tributava omaggi, spesso però mal sopportati.

in ripetute occasioni si ribellò, ma con catastrofiche conseguenze venne ogni volta costretta con le armi a riporgere onori ufficiali al vessillo di san Marco e a pagare pesanti tributi.

per ben due volte Venezia ( nel 1285 e nel 1291) le impose la demolizione di parte delle mura sul lato mare, e gli Statuti del 1320 e 1330 ancora ne sollecitavano la ricostruzione.

Il periodo di tolleranza- sopportazione venne bruscamente interrotto dall'assedio e saccheggio nel 1368-69, con cui Venezia prese possesso della città, iniziandovi un'opera di potenziamento delle difese.

Sul colle, nel 1371, i veneziani eressero un castello e un secondo venne progettato e realizato, forse el 1377 il cosiddetto Castello marina.

ambedue, indesiderati simboli di oppressione, vennero demoliti già nel 1381, quando la serenissima perdette l controllo della città in seguito all'assedio e al crudele saccheggio operato dai genovesi, alleati del Patriarca di Aquileia.

Trieste, stretta tra gli interessi della Repubblica veneta, del Patriarcato d'Aquileia e della Casa d'Austria, nel 1382 sceglierà la spontanea dedizione a quest'ultima potenza, che ne ripristinerà gli statuti e reintegrerà la vita comunale, ma sostituirà il podestà con un Capitano di

nomia del Duca d'Austria. Questa svolta garantirà alla città, nella prima metà del Quattrocento, una vita moderatamente tranquilla e quella protezione in grado di assicurarle lo sviluppo dei commerci.

Nel 1419 il duca Ernesto ordinò che venissero rifatte le muraglie ove richiedeva il bisogno e che fossero fortificate le porte: ingiunzione che testimonia quanto le mura dovessero essere mal ridotte dopo i ripetuti attacchi, subiti soprattutto dalla parte del mare.

La seconda metà del quattrocento

Dopo la prosperità della prima metà del Quattrocento, improvvisa giunge la rovina. la seconda metà del secolo è caratterizzata infatti da eventi funesti che fecero registrare una profonda depressione economica dovuta al blocco di tutti i commerci don Trieste, imposto da venezia.

Lo sviluppo e l'accresciuta potenza mercantile di Trieste avevano provocato nel 1463 una nuova guerra con venezia, alla quale erano seguite disastrose confizioni di resa. decadenza della vita civile e crisi demografica seguirono inoltre alla riconquista austriaca, che nel 1469 videun crudelissimo saccheggio compiuto dalle forze imperiali. la città, ormai allo stremo sopportò contemporaneamente anche il ripetersi di flagelli di carestie, pestilenze e calamità naturali.

le mura venenro riedificate per ordine dell'imperatore Federico III che, riconquistata dopo cruenta lotta la città, nella sua visita del 1470, oltre a disporre i lavori sulla cerchia muraria, fece innalzare sul colle di san Giusto un'alta torre con annesso edificio rettangolare, con funzione di residenza del capitano cesareo. Questa costruzione esiste tuttora e costituisce l a parte dominante a due piani, dove è ospitato il Civico Museo

del Castello.

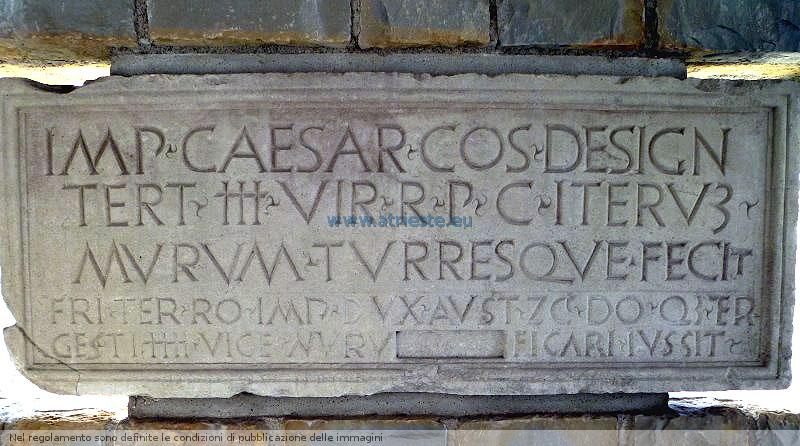

A testimonianza di tale opera l'Imperatore fece incidere unain cui venne ripreso il testo che ricordava la costruzione delle mura romane volute da Ottaviano nel 33-32 a.C. A queste prime tre righe furono aggiunte altre due, in caratteri minori, che perpetuavano la memoria della ricostruzione voluta da Federico III, quale Imperatore del sacro Romano Impero, Duca d'Austra e Signore di Trieste.

IMP.CAESAR.COS.DESIGN

TERT.iii.VIR-R-P-C.ITERUM.

MURUM.TURRESQUE.FECIT

FRI.TER.RO.IMP.DUX.AUST.ZC.DOM-QM TERGESTI iiii.VICE.NVRV xxxxxx FICARI IUSSIT